1. 책소개

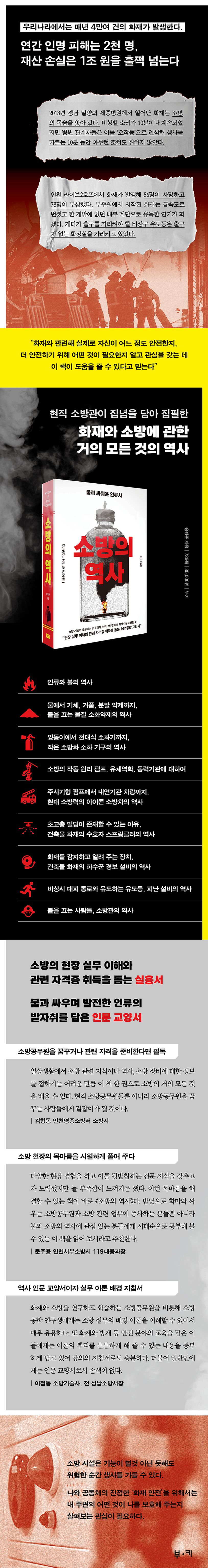

현직 소방관이 집념을 담아 집필한

‘소방에 관한 거의 모든 것의 역사’

흥미롭게 읽을 수 있는 화재와 소방의 미시사이자 인류 문명사. 이와 동시에 소방 직무에 종사하거나 관련 업무를 준비하는 사람들에게는 객관식 단답형 수험서에서는 찾을 수 없는 배경 교양과 상식, 원리와 시뮬레이션을 풍부하게 제공하는 현장 지향적이고 실용적인 소방 교양서. 빅뱅 134억 년 후 지구에 불이 일어날 3요소가 갖추어지고 142만 년 전 호모 에렉투스가 불을 활용하기 시작한 때로부터 현대에 이르기까지 소화약제, 소방 도구와 기술, 소방차, 경보 및 피난 시설, 대화재의 경험과 교훈, 소방 조직과 소방관의 삶에 이르기까지 불과 싸워 온 인류의 경험과 지식을 빼곡하게 담았다.

출처:본문중에서

2. 저자

저자 : 송병준

인천에서 태어난 인천소방본부 소속 소방관이다. 2006년 소방공무원으로 임용되어 인천소방본부 산하 공단소방서, 남부(미추홀)소방서, 인천소방학교에서 근무했고, 소방청 중앙소방학교에서 교수 요원, 화재 교관으로 3년 근무한 후 다시 인천에서 현장 대원으로 일하고 있다. 2020년부터 2023년까지 중앙소방학교의 교수 요원으로 근무하며 소방공무원 공통 교재의 재·개정에 참여했고, 화재 교관으로 근무하며 실화재 훈련장의 연료 적재 방법 개선 및 사용자 매뉴얼을 작성했다.

기계와 기구 및 사물을 기존과는 다른 시각으로 관찰하고 원리를 파악해 새롭게 만드는 것에 관심이 많으며, 이를 통해 혁신을 추구하고 도전하는 데 적극적이다. 2019년 〈소방 교육·훈련에서의 가상현실(VR)의 매체특성과 부작용 및 사용자 경험 평가를 통한 개선사항 제시〉라는 연구 논문으로 제24회 전국 소방공무원 교육훈련대회에서 전국 1위, 제37회 국가인재원 주관 공공 HRD 콘테스트에서 3위에 입상했다. 2021년에는 행정안전부 주관 재난안전통신망 서비스 아이디어 공모전에 출전해 ‘단말기 중계 서비스’ 아이디어로 사용 기관 부문 최우수상을 수상했다.

출처:본문중에서

3. 목차

추천사 004 | 머리말 011

들어가며: 인류와 불의 역사 023

1부 소화약제의 역사 - 불을 끄는 물질들

1장 물, 가장 기본적 소화 물질 043

2장 불 끄는 작용을 하는 기체 이산화탄소 054

3장 분말 소화약제 062

4장 거품 소화약제 075

5장 할론 소화약제 089

6장 할로겐 화합물 및 불활성 기체 소화약제 107

7장 미분무 소화 설비 110

8장 미래의 소화약제는? 116

2부 소화 기구의 역사 – 작은 소방차

1장 불의 사용과 소화의 필요성 125

2장 불을 끄기 위한 최초의 기구 132

3장 양동이에서 소방펌프까지 134

4장 현대적 소화 기구의 등장 151

5장 소다산 소화기 162

6장 유리병 소화기 169

7장 가연물에 따른 소화 기구의 진화 178

8장 분말 소화기 189

9장 할론 소화기 196

10장 소화기의 의의와 교육의 필요성 200

3부 펌프, 유체역학, 동력기관 - 소방의 작동 원리

1장 필연적 발명품, 펌프 213

2장 소방펌프의 흡입력과 유체역학 243

3장 증기 펌프와 증기기관 259

4장 획기적 운송 수단 증기기관 차량 275

5장 액체 화석 연료를 사용하는 내연기관 차량 281

4부 소방차의 역사 - 현대 소방력의 상징

1장 다양한 소화 기구의 변천 301

2장 영국의 수동 소방펌프 310

3장 미국의 수동 소방펌프 333

4장 소방대의 역할 확장과 수동 펌프 시대의 황혼 344

5장 증기기관 소방펌프 357

6장 내연기관 소방차 370

7장 사다리차, 특수 목적의 소방차 386

8장 우리나라 소방차의 역사 404

9장 현대 사회에서 소방차의 의의 408

5부 스프링클러의 역사 - 건축물 화재의 수호자

1장 스프링클러의 원형 419

2장 산업의 변화와 다공관 살수 설비 429

3장 스프링클러 헤드 437

4장 현대적 스프링클러 설비 444

5장 스프링클러의 기능과 신뢰성 향상 467

6장 창고용 스프링클러 소화 설비 481

7장 주택용 스프링클러 소화 설비 495

8장 스프링클러의 미래 500

6부 경보 설비의 역사 - 건축물 화재의 파수꾼

1장 화재 발견의 골든 타임 509

2장 도시의 화재경보 514

3장 화재의 신고 528

4장 건축물 내부의 화재경보 560

5장 화재를 감지하는 장치들 574

6장 우리나라와 일본의 화재경보 시스템 592

7장 경보 설비의 생명은 신속성과 정확성 595

7부 피난 설비의 역사 - 비상 출구와 유도등

1장 도시 방화의 변천 607

2장 비상시 대피하는 통로, 출구 614

3장 비상 출구의 필요성을 알린 대형 사고들 621

4장 유도등, EXIT, 出口标志 649

8부 소방관의 역사 - 불을 끄는 사람들

1장 소방관의 개인 안전 장비 667

2장 우리나라의 소방의 역사 677

3장 우리나라 소방공무원의 일 692

출처:본문중에서

4. 책속으로

소화약제가 발전해 온 궤적을 살펴보면 사회를 바꿀 만한 신기술이 활용되는 이면에는 새로운 화재가 발생했고, 또 화재로 인해 숱한 피해를 입은 이후에야 비로소 소화약제가 개발되는 공통의 과정을 거쳤음을 알 수 있다. 지금도 그런 와중에 있다. 전기차의 시대로 전환되며 그 동력원인 리튬 배터리가 타는 새로운 유형의 화재가 문제로 떠오른 것이다. -42쪽

우리나라 법에서 정하고 있는 소화 용수 설비 중 대표적 시설인 소화전도 1908년 서울에 상수도가 설치되던 시점에 소화전 설비도 함께 놓였다. 도시 기반 시설로 상수도망이 구축되고 사용이 원활해져야 물이 화재를 진압하는 소화약제로서 유용성을 가진다는 관점에서 이때부터 도시에서 적극적인 화재 진압이 가능해졌다고 볼 수 있다. -50쪽

모든 가연물의 종류와 모든 상황에 적용할 수 있는 소화약제는 없다. 진압 후 오염이 적은 친환경 소화약제도 존재하지 않는다. 또 산업의 변화에 앞서 소화약제가 개발된 적도 없다. 새로운 산업 기술이 등장하면 안전보다 이익의 유인이 우선해 왔기 때문이다.

지금까지 소화약제의 개발과 규제는 희생자들이 생겨야만 마련되어 왔다. 그러나 산업의 변화에 따라 새로운 유형의 화재가 발생할 때 어려운 가운데서도 소화약제 역시 이에 적응해 오고 있다. 그럴 수밖에 없는 이유는 이익을 추구하는 산업의 목적보다 인명 보호라는 가치가 더 중요하다는 당연한 사실 때문이다. -118쪽

화재 1년 후 영국 국왕은 바본에게 화재로 인해 바닥난 왕실 재정을 메우기 위한 해결책을 마련하라는 왕명을 내렸고, 바본은 도시 재건을 위한 부동산 개발 자금을 조달하는 수단으로 주택대출상품 판매와 화재보험을 고안해 냈다. 바본은 1667년 화재보험 회사인 ‘파이어 오피스The Fire Office’를 설립하고, 1690년에는 영국 최초의 토지은행인 ‘내셔널 랜드 뱅크National Land Bank’를 설립하여 모기지 대출을 판매했다. -139쪽

베이킹소다, 베이킹파우더로 잘 알려진 탄산수소나트륨은 불을 끄기 위해 사용하는 것 중 분말 상태로는 최초의 물질이다. 효율성 면에서 이스트를 압도하던 베이킹소다 즉 탄산수소나트륨은 제빵을 업으로 하는 사람들에게 빠르게 전파되었고, 주방에 있던 제빵사들은 이 탄산수소나트륨이 불을 끄는 특성이 있다는 사실을 경험적으로 알고 있었다. -189쪽

이처럼 양적 질적으로 변화한 소방 수요로 인해 소방 분야도 발전을 거듭했다. 소방은 분야 자체로 발전했다기보다는 여타 산업의 발전에 따라 변화해 왔는데 그중 핵심은 펌프, 동력기관의 기술, 유체역학의 학문적 성과다. -208쪽

대체로 소방 분야는 사회와 산업의 전면에서 그 자체로 발전하기보다는 혁신적인 연구와 발명, 기술 발전으로 진화한 사회와 산업의 무르익은 성과를 받아들이며 피동적으로 진화한 것처럼 보인다. 방화를 포함한 안전이라는 개념은 효율과는 거리가 먼 단어이기 때문이다. 소방 분야의 발전과 개발은 어쩌면 그 이전의 막대한 재산 피해와 인명 사고를 거름 삼아 이루어졌을지도 모른다. -293쪽

미국 건국의 아버지 중 한 명인 벤저민 프랭클린Benjamin Franklin은 피뢰침을 발명한 발명가로도 유명하다. 그는 1730년 필라델피아의 피시본 항구에서 선박의 화재가 부두와 인근의 창고, 가옥으로 번지며 모든 것이 소실되는 현장을 보면서 화재에 경각심을 갖게 되었다. 더욱이 이 혼란한 틈을 타 사람들이 약탈을 하는 참혹한 광경을 목격하며 화재가 지역사회 공동체에 미치는 위험을 심각하게 여겼다. 벤저민 프랭클린은 《펜실베이니아 가제트》라는 신문사를 매입한 후 1733년부터 종종 “화재로부터 지역사회 공동체를 효율적이고 효과적으로 보호하기 위해서는 화재를 예방하고 진압하기 위한 조직이 필요하다”라고 주장하는 글을 신문에 기고했다. -337쪽

19세기 말에서 20세기 초에 갑자기 등장한 내연기관 기술로 동력이 전환함에 따라 증기기관 소방차의 선두주자였던 메리웨더 앤드 선스도 시대 변화에 적응한 내연기관 엔진 소방차를 만들기 시작했다. 초기에는 비싼 소방차 가격을 감당할 수 있는 재력가 개인 고객의 주문을 받아 로스차일드가와 같은 대저택의 화재를 방어하기 위해 제작했다. 하지만 판매 대수가 적어 수익성이 좋지 않자 곧 대량 판매를 위해 공공 소방대를 대상으로 한 내연기관 소방차를 만들었다. 초기의 내연기관 펌프차에는 물을 분사하는 펌프 대신 대체로 소다산 소화약제 탱크가 달려 있었다. -372쪽

우리나라 소방차의 역사는 1723년 경종 3년 관상감의 건의로 시작되었다. 관상감은 당시 중국에 있던 수동 펌프인 수총기水銃器를 들여왔는데, 서양으로부터 들어온 이 기구는 실물이나 그림이 남아 있지 않아 구체적으로 어떤 것이었는지는 불분명하다. 당초에 중국에서 들여온 수총기를 전국 각 군문에 배치하기로 계획했으나 연이은 흉년으로 이 계획은 무산되었다. –404쪽

만약 거대 건축물에서 발생한 화재가 성장하면 이후에는 인간이 행하는 모든 활동은 무의미해지고 통제 불능의 상황이 될 수밖에 없다. 우리가 거대 건축물에서 화재에 대해 안심하고 생활할 수 있는 가장 직접적인 이유는 화재 방지 수단 때문이 아니라 화재 초기에 자동으로 동작해 화재를 방어하는 스프링클러sprinkler 설비 덕분이라고 할 수 있다. -414쪽

사적 주체인 자본가와 화재보험 회사 모두의 이익을 위해 만든 스프링클러의 표준 규정은 자체로 강제성은 없었으나 두 주체의 자발적 동기에 의해 일반적으로 통용되는 강제성은 띠게 되었다. 사적 영역의 이익을 목표로 시작한 일이 결과적으로 나라의 공장 전반에 화재 방어를 실현하는 공익적 목적을 달성하는 결과를 낳은 사례라고 할 수 있다. -466쪽

케네디 대통령이 암살당한 후 취임한 36대 미국 대통령 린든 존슨Lyndon Johnson은 재선에 성공했다. 존슨은 1964년 미시간대학의 졸업식 연설을 통해 처음으로 ‘위대한 사회Great Society’라는 슬로건을 제창했다. 위대한 사회의 목표는 빈곤과 인종차별을 극복하는 것으로서 존슨은 재임 기간 동안 교육, 의료, 과밀한 도시, 농촌의 복지 문제에 관한 정책을 내놓았고 적극적으로 추진했다.

존슨은 화재와 관련해서도 1967년 전방위적인 화재 연구 및 안전 프로그램의 작성을 선언했고, 이에 따라 의회는 1968년 소방안전법Fire Research and Safety Act of 1968을 만들었다. 또 법의 실효성을 확보하기 위해 세부의 기술적 부분은 ‘국가화재예방통제위원회National Commission on Fire Prevention and Control’에 위임했다.

위원회는 2년간의 연구 끝에 1973년 대통령에게 〈아메리카 버닝America Burning〉이라는 보고서를 제출했다. 이 보고서는 미국 내에서 화재 피해는 개개인에게 낮은 확률로 발생하는 불운 정도로 인식되지만, 매년 1만 2000명이 화재로 인해 사망하고 110억 달러의 재산 피해가 발생한다는 구체적 통계치를 제시했다. 보고서에는 국가적 비용이 발생하는 재난인 화재를 연방정부 차원에서 관리해야 한다는 주장도 실려 있었다. -495~496쪽

따라서 경보 설비에서 가장 중요한 사항은 실제 화재에서 확실하게 작동하고 화재 상황이 아닐 때는 작동하지 않는 신뢰성이다. 이 신뢰성을 기계 장치로 구현하기가 쉽지 않아서 지금의 자동화재탐지설비 시스템이 만들어지기까지 오랫동안 지난한 과정을 거쳐 왔다. -507쪽

이 5분을 소방을 포함해 언론 매체에서는 화재의 ‘골든 타임’이라고 일컫는다. 이와 관련한 근거로 2017년 서울연구원이 발간한 〈서울시 화재사고 현장 대응성 강화를 위한 소방력 운용 개선 방안〉 보고서를 들 수 있다. 2010년부터 2014년까지 발생했던 화재 2만 8032건을 분석한 이 보고서에는 소방대가 5분 안에 도착한 경우는 평균 피해액이 292만 원이었던 것에 비해 5분을 넘어서 도착한 경우는 1061만 원으로 집계되어 피해 규모가 세 배 이상의 차이를 보인 것으로 나타났다. 인명 피해에서도 전체 화재 중 5분 안에 도착한 2만 7281건(97.3퍼센트)에서는 사망자 수가 16명이었던 것에 비해, 5분을 초과해 도착한 751건(2.7퍼센트)에서의 사망자 수는 38명으로 두 배가 넘는 것으로 확인되었다. -510~511쪽

화재 등 재난을 알리는 종소리는 사이렌Siren의 발명으로 한 단계 더 진화했다. 초기 사이렌은 장난감의 한 종류인 실팽이와 유사한 원리로 소리를 냈다. 두 겹의 실 가운데에 단추를 꿰어 놓은 장난감인 실팽이는 양손으로 잡은 줄을 당기고 늦추는 동작을 반복하면 줄이 꼬였다가 풀리면서 단추가 회전한다. 이 단추가 플라이휠 역할을 해서 반대 방향으로 실이 더 꼬이도록 만들며 연속 동작을 한다. 단추가 고속 회전을 할 때는 ‘부웅부웅’ 하는 소리가 나는데, 이 소리는 고속 회전을 하면서 단춧구멍으로 공기가 드나들 때의 진동 때문에 발생한다. -519쪽

조선 시대에는 종루에서 감시하다가 화재를 발견하면 타종을 해서 소방대를 소집했다. 일제 강점기였던 1924년 남대문소방힐소(경 성소방서의 전신)에 우리나라 최초로 모터 사이렌을 설치한 것을 시작으로 전국으로 확대되었다. 1930년대에는 전국 대부분의 읍면 단위 소방대에 사이렌 탑(소방망루 겸용)이 설치되었다. -525쪽

비슷한 이유로 일본도 긴급 전화번호로 ‘119’를 채택했다. 일본은 관동 대지진을 계기로 교환수가 전화를 연결하는 수동식 교환 방식 대신 자동식 교환 시스템을 도입하며 긴급 전화의 개통을 검토했다. 긴급 전화번호를 검토하는 과정에서 처음엔 다이얼 시간이 짧은 ‘112’로 결정했지만 1과 인접한 2번 다이얼의 위치 때문에 착오 접속이 많았다. 결국 1927년부터 지역번호로 사용하지 않던 9를 번호에 넣어 지금의 119가 탄생하게 되었다.

우리나라에서도 1935년 10월 1일 경성 중앙전화국 본국의 전화 교환 방식이 자동으로 변경되며 전화로 제공하는 여러 서비스 번호를 새로 정했다. 이때 교환을 호출하는 114를 포함해 총 10개의 서비스 번호가 정해졌는데 화재 신고를 접수하는 번호로 일본의 119번을 그대로 따라 사용했다. -557쪽

정온동물인 인간에게 적절한 온도를 일정하게 유지하는 것은 아주 중요한 일이었다. 특히 불의 사용과 동시에 역사가 시작된 난방에서도 실내 온도를 아주 뜨겁지도 않고 차갑지도 않게 유지하는 것은 오랫동안 쉽지 않은 일이었다. 화재 감지기를 발명하는 데는 실내 온도를 자동으로 유지해 주는 온도 조절 장치의 개발이 큰 영향을 미쳤다. -577쪽

우리나라는 전후 건설된 근대적 건축물에 1961년 개정한 일본의 소방법 시행령을 복제해 만든 소방법 시행령이 1968년 1월 15일 시행과 동시에 일제히 적용되었다. 우리의 문화적 맥락과 사회상, 그에 따르는 고유의 건축 환경과 상관없이 용도와 규모만을 기준으로 무차별적으로 건축물 소방 시설의 설치 기준이 정해지고 의무화되며 여러 부작용을 낳았다. -594쪽

여기에 핵심적인 어려움이 있다. 바로 소리를 들은 사람이 행동으로 옮겨야 경보 설비의 목적이 완성된다는 점이다. (중략) 2018년 인천 세일전자에서 일어난 화재로 9명이 사망하고 6명이 중경상을 입었는데, 당시 경비원은 오작동이 잦은 경보 설비의 전원을 끈 채로 두었다는 사실이 드러났다. 같은 해 경남 밀양의 세종병원에서 일어난 화재는 37명의 목숨을 앗아 갔다. 당시 한 생존자는 비상벨 소리가 10분이나 계속되었지만 간병인 등 병원 관계자들은 ‘오작동’으로 인식해 생사를 가를 수 있는 그 중요한 10분 동안 아무런 조치도 취하지 않았다고 증언했다. -596~597쪽

소방 조직에서는 실제 화재가 아닌 상황에서 경보기가 오작동하는 경우를 ‘비화재보’라고 일컫는다. 2022년 행정 사무 감사에서 서울시의회 도시안전건설위원회 김춘곤 의원이 내놓은 비화재보와 관련한 보고에 따르면, 2019년부터 2022년 9월 30일까지 서울소방의 전체 5만 6000여 건의 화재 출동 중 비화재보로 출동한 경우가 전체의 24퍼센트에 해당하는 약 1만 4000여 건이었고 매년 증가 추세에 있다고 한다. 이 보고서는 1회 출동 시 43만 원의 비용이 발생하는 비화재보로 인한 예산 낭비도 지적했다. -598쪽

그러나 19세기 말까지도 도시의 방화는 건물의 외벽 바깥 영역에서 이루어지는 일이었다. 도시를 구성하는 대다수의 일반적 건물은 단 하나의 출입구만 있었고, 화재가 발생하면 그 안에 있는 사람들의 안위는 화재 안전에 있어 고려 대상이 아니었다. 각자의 목숨에 대한 책임은 각자 몫이었던 것이다. -613쪽

많은 돈을 들인 극장은 객석이 1700여 개에 이르렀고 높은 층고에 대리석 계단으로 되어 있었다. 극장 개관을 홍보하는 광고 전단지에는 “절대적인 화재 방어Absolutely Fireproof”라는 문구가 자신 있게 새겨져 있었다. 그 내용은 “극장에 27개의 출구가 있어 1700명의 관객이 5분 내로 대피할 수 있다”는 것과 “관람객의 금연”, 기타 “최신 경보 설비와 소화 시설 구비” 등 화재 사고로부터 사람들을 안심시키는 문구가 포함되어 있었다. 그러나 화재로 드러난 실상은 문구의 내용과는 딴판이었다. -627쪽

미국의 ‘EXIT sign’이나 중국의 ‘出口标志’와 달리 우리나라와 일본에서는 피난의 목적지인 출구로 향하는 설비에 ‘유도등誘導燈’이라는 이름을 붙였다. 이 설비는 피난 경로에 설치되는 등화 장치로 빛을 발해 출구 위치를 알려 준다. 유도등이라는 이름만 봐서는 다른 나라의 것과 차별화되어 마치 건물 안에 있는 사람을 출구까지 능동적으로 안내해 줄 것이라는 기대를 갖게 만든다. 하지만 사실 다른 나라의 설비와 구성 요소, 작동 원리, 기능 면에서 크게 다르지 않다. -657쪽

《삼국사기》에는 대규모 피해가 발생한 화재와 그에 따른 왕의 조치 등이 기록되어 있었지만 화재를 관리하는 방안에 대한 기록은 부족하다. 그러나 화재가 발생하면 해당 지역민과 동원된 군사력의 협력으로 그때그때 화재를 진압한 것으로 추정된다. -677쪽

1948년 대한민국 정부가 활동을 시작하며 소방 조직은 경찰에 흡수되었다. 1949년 계급제에 기반한 국가공무원법이 제정되며 소방공무원과 경찰공무원은 일반직 공무원으로 분류되었다. -683쪽

1995년 2만 508명이던 소방공무원의 수는 1998년 7월 IMF 경제 위기의 영향으로 행정자치부와 그 소속 기관 직제가 개정되며 소방 조직도 축소되었다. 전국의 소방공무원은 이때 1431명이 감축된 사례를 제외하고 계속 순증해 2006년 3만 199명을 돌파하고 2014년에는 4만 406명, 2018년 5만 712명, 2020년에는 6만 768명으로 늘어났다. 2017년부터 시작된 소방공무원 2만 명 증원 정책이 소방공무원의 증가를 가속화시킨 셈이다. -686쪽

개인적인 경험에 비추어 봤을 때 처음 입직한 2006년에 비해 현재는 거의 모든 근무 여건이 개선되었다는 것은 분명하다. 2교대를 하면서도 비번일에 소화 용수 조사, 훈련 및 각종 행사에 동원되던 것이 3교대로 바뀌고 휴식 시간을 보장해 주는 것으로 변했다. 허벅지까지 오는 비옷처럼 생긴 방수복을 돌려 가며 입어야 했던 시절에서 방화복을 각자 두 벌씩 갖게 된 것처럼 개인 장비가 충족되고 품질도 좋아졌다. 낙후되었던 청사도 개선되고 재개발 등 도심 환경이 나아짐에 따라 화재 발생 빈도가 낮아진 점 등 많은 부분에서 개선이 이루어졌다. -701쪽

출처:본문중에서

5. 출판사서평

현직 소방관이 저술한 소방 미시사

불과 싸우며 발전한 인류의 발자취 담아

화염과 연기로 뒤덮인 화재 현장을 누비는 현직 소방관이 불과 싸우며 발전한 인류의 발자취를 책으로 엮어 냈다. 인류는 불을 발견하고 제어하고 화재와 싸우면서 삶의 질을 높이고 대도시를 형성해 오늘날과 같은 문명에 이르렀다. 불이라는 관점에서 보면, 인류의 역사는 불을 다루고 화재 진압 능력과 기술 및 소방 조직을 발전시켜 온 역사이기도 하다.

《소방의 역사》는 이처럼 중요한 인류사의 한 부분인 소방의 미시사를 탐구한 책이다. 국내에서는 처음이며 더구나 현직 소방관이 관련 분야 역사서를 집필한 경우는 세계적으로도 유사한 경우를 찾기는 쉽지 않을 것이다. 소방에 관한 국내 도서나 자료가 매우 부족한 현실에서 저자는 오랜 기간 과학과 기술, 인류학과 고생물학, 도시사를 틈틈이 독학하고, 본격적으로 집필에 들어간 3년 동안은 퇴근 후와 비번 시간을 해외의 특허 문서, 기사, 논문, 블로그 등을 뒤지며 자료를 찾고 정리하는 작업에 꼬박 바쳤다.

저자 송병준은 2006년 소방공무원으로 임용되어 인천소방본부 산하 공단소방서, 남부(미추홀)소방서, 인천소방학교에서 근무했고, 소방청 중앙소방학교 교수 요원, 화재 교관을 거쳐 현재 인천소방본부 소속 소방관으로 지금도 화재 현장에서 일하고 있다.

3억 년 전 지구에 불의 발생이 가능해지고

142만 년 전 호모 에렉투스부터 불을 활용하다

소방 활동 이전에 먼저 불이 있었다. 그런데 지구상에 불은 언제부터 존재했을까. 소방학에서는 불의 3요소를 ‘탈 수 있는 물질(가연물)’, ‘산소’, ‘열’이라고 말한다. 이 세 요소가 모두 갖춰져야 불이 일어나는데, 이를 근거로 따져보면 우리가 사는 이 지구에 불이 발생할 수 있는 환경이 마련된 것은 대기에 일정한 산소 농도가 조성되고 육지에 연소 가능한 유기물이 풍성해진 시기, 즉 지금으로부터 약 3억 년 전쯤이다.

불은 우주 공간, 이를테면 대기가 없거나 대기 조성비가 다른 행성에서는 일상적으로 발생하는 현상이 아니다. 대기 중에 일정한 산소 농도가 유지되고 지표면에 탈 수 있는 유기물, 즉 탄소화합물이 풍부한 지구와 같은 환경이 전제되어야 일어날 수 있다. 지구에서도 대기 중 산소 농도가 21퍼센트로 유지되는 현재를 기준으로 가연물이 있는 공간에 열에너지가 모이는 우연한 사건이 있어야만 발생할 수 있는, 어쩌면 지구에서만 발생하는 아주 특별한 현상인 것이다. -27쪽

그렇다면 인류는 언제부터 불을 인지하고 활용했을까. 불을 사용한 시점에 관한 가장 오래된 증거는 케냐 체소완자에서 올도완Oldowan 석기라 불리는 뗀석기와 함께 발견된 불에 탄 진흙 조각을 들 수 있다. 이를 근거로 호모 에렉투스가 활동하던 142만 년 전부터 불을 사용하기 시작했다고 보는 것이 고생물학의 견해라고 저자는 소개한다.

이런 사실을 알게 된 아이오와대학교의 인류학자 질 프루에츠Jill D. Pruetz와 유타대학교의 니콜 허조그Nicole M. Herzog는 이 침팬지 무리를 통해 초기 인류와 불의 연관성을 살펴보는 연구를 진행했다. 두 인류학자는 인류가 불을 다루는 능력이 세 단계의 인지적 진화 과정을 거치며 갖춰졌다는 모델을 설정했다.

첫 번째 단계는 불의 움직임을 이해하고 예상하여 불 가까이에 갈 수 있을 정도로 불의 개념을 인지하는 것, 두 번째 단계는 연료를 더 공급하거나 제거해서 불을 키우거나 작게 할 수 있는 통제 능력을 갖추는 것, 그리고 세 번째 단계는 불이 없는 곳에서 불을 피울 수 있는 능력을 갖추는 것이었다. 각 단계별 능력은 순차적으로 습득하는 것으로 예측했으며, 마지막 단계에 이르러서야 비로소 인류가 화식을 할 수 있는 것으로 보았다. -128쪽

불을 자유롭게 사용하는 능력을 획득하면서 인간의 생활 전반에 걸쳐 질적이고 극적인 변화가 일어났다. 불을 사용하면서 문명 생활을 시작할 수 있었다는 사실에는 이견이 없을 정도로 불은 생활에 불가결하고 유용한 것이었지만 한편으로 주변 환경뿐 아니라 인간의 생명까지도 파괴하는 위험성도 갖고 있었다. 따라서 불로 인한 재난 즉 화재를 예방하거나 제압하는 능력이 필수적인 요소로 떠올랐다. 이로부터 이 책의 주제인 소방 기술, 소화약제, 소방 도구 및 조직 등이 어떻게 고안되었고 변화, 발전했는지를 추적하는 저자의 방대한 탐사가 이어진다.

실수요자의 필요에 부응한 구성

지적 탐구와 현장 지향성을 결합한 종합 소방 교양서

인류와 불의 관계부터 탐색을 시작하지만 《소방의 역사》는 시계열에 따른 연대기적 구성이 아니다. 이 책은 1부 소화약제(불을 끄는 물질)의 역사, 2부 소화 기구의 역사, 3부 펌프, 유체역학, 동력기관, 4부 소방차의 역사, 5부 스프링클러의 역사, 6부 경보 설비의 역사, 7부 피난 설비의 역사, 8부 소방관의 역사 등 언뜻 보면 실무 매뉴얼과도 같은 특이한 구성이다. 하지만 조금만 살펴보면 이는 철저히 현장에서 필요한 실용성을 목적으로 한 접근임을 알 수 있다. 저자는 지적 호기심을 충족시키기 위한 탐색 못지않게 화재 현장이나 실무 교육 현장에서 활용 가능하도록 소방 관련 실무자나 자격증 준비자 등 실수요자들의 필요성을 염두에 두고 구성했다.

저자는 화재 현장은 물론 관련 교육기관에서 근무하면서 현재 사용 중인 소화약제나 소화 기구, 소방차, 소방 설비 등의 기원, 쓰임새, 작동 원리, 효용과 한계 등을 사용자들에게 알기 쉽게 전달하는 것이 얼마나 어려운 일인지를 절감했다. 심지어 법령 등에는 실제 쓰임과 맞지 않는 용어나 사실이 일정 테두리 안에서 계속 재생산되는 현실에 의문이 많았다.

아무리 소방 설비와 조직을 늘린다고 해도 우리나라에서는 매년 4만여 건의 화재가 발생하여 2천여 명의 인명 피해와 1조 원 이상의 재산 손실이 발생한다. 문명이 발달하면 인간이 사용하는 기계와 물품이 달라지고 그때마다 소화 방법도 변화한다. 이 역동적인 상호 관계를 깊이 인지하고 화재가 일어나는 조건과 방식, 대처법에 대한 관심과 다양한 상상력을 증폭시켜 화재를 사전에 예방하거나 피해를 최소화하도록 교육하는 것이 이 책의 주요 집필 동기이기도 하다.

실용성을 염두에 둔 이 같은 구성은 또한 소방의 최우선 목적이 인명 피해를 줄이는 쪽으로 변화해 온 과정을 일목요연하게 보여 주는 장점도 있다. 모든 소방 도구와 설비, 소방 조직의 발전은 일관되게 초기 역사에서는 건물 등 재산을 지키는 데 중점을 둔 활동이었지만 현대로 올수록 인명의 가치를 우선시하는 쪽으로 바뀌었기 때문이다.

1820년대 영국에서는 미용사이자 화가, 작가인 에이브러햄 위벨Abraham Wivell이 당시 영국의 사설 소방대가 행하는 소방 활동의 목적이 인명 보호보다는 주로 건축물인 재산 보호에 치중하는 것을 문제로 삼았다. 이를 계기로 위벨은 화재가 난 건물 위층에서 지상으로 미처 대피하지 못해 퇴로가 막힌 사람을 창문으로 대피시키기 위해 접이식 사다리에 바퀴를 단 피난 기구를 만들었다. 이 사다리는 접혀 있을 때는 2층까지 닿고 갈고리가 달린 추가 사다리를 펼치면 4층까지 닿을 수 있었다. 사다리에 사람이 오르내리는 면 반대쪽에는 위아래가 뚫린 천으로 만든 긴 자루를 매달아 여러 사람이 미끄럼을 타서 지상으로 내려올 수 있게 했다. 1836년 위벨은 ‘화재로부터 인명을 보호하기 위한 왕립학회Royal Society for Protection of Life from Fire’를 조직하고 런던 곳곳에 85개의 사다리차를 보급했다. -349~350쪽

대연각 호텔 화재에서 인명 피해가 많았던 이유는 경제 발전의 가치를 최우선으로 하던 시대에 인명을 중시하는 안전 의식이 뒷전으로 밀려난 탓이 가장 크다. 그 증거로 1984년 발생한 부산 대아관광호텔 화재를 들 수 있다. 대연각 화재의 교훈으로 개선된 방화 대책이 적용되었지만 비슷한 원인에 의해 인명 피해가 컸다. 이 화재에서는 스프링클러가 전혀 작동하지 않았고, 호텔 내장재는 방염 성능이 없는 가연성으로 만들어졌으며, 경보 설비와 유도등도 제 역할을 하지 못했다. 또 건물 내 비상구 출입문 중 다수가 잠겨 있었다. -644쪽

이처럼 《소방의 역사》는 흥미롭게 읽을 수 있는 화재와 소방 대응의 미시사이자 인류 문명사이기도 하지만, 소방 직무에 종사하거나 관련 업무를 준비하는 사람들에게는 자격증을 위한 수험서에서는 구하지 못할 배경 교양과 상식, 원리와 시뮬레이션을 풍부하게 제공하는 현장 지향적인 종합 교양서라 할 수 있다.

스쿼츠부터 스프링클러까지

소방의 발전이 있었기에 가능한 대도시의 삶

농경 사회가 되고 촌락을 이루어 살면서 가옥 밀집도가 높아지자 화재의 규모 또한 커졌다. 특히 고대 그리스, 이집트, 로마 등 문명이 번성한 곳은 예외 없이 엄청난 화재 피해를 입은 뒤에 소방 기술이나 조직이 발전하기 시작한다. 《소방의 역사》는 기록이 남아 있는 것 중 불을 끄기 위한 최초의 기구 스쿼츠부터 현대의 빌딩에 필수 설비로 들어간 스프링클러와 화재경보기, 유도등에 이르기까지 소방 기술의 혁신과 발전을 촘촘하게 탐색한다.

오늘날 대도시 생활에 익숙한 현대인들은 소방의 발전이 도시 형성에서 얼마나 중대한 역할을 했는지 쉽게 짐작하지 못한다. 예를 들어 1666년 9월 2일부터 6일까지 런던에서 발생한 대화재는 1만 3200채의 가옥과 87채의 교구 교회, 세인트 폴 대성당 등 화재 범위 내 건축물 대부분을 파괴했는데, 이는 런던 전체 건축물의 대략 5분의 4에 달하는 것이었고 전체 인구 8만 명 중 7만 명이 거주지를 잃을 정도의 규모였다. 런던 대화재는 화재에 대한 대비가 없다면 도시의 존립이 불가능함을 보여 준 참사였다.

대화재 이후 1년 만에 도시 재건을 위한 자금 모집 수단으로 주택대출상품과 화재보험이 고안되었다. 또 대화재를 겪은 런던 당국은 도시를 위협하는 화재 위험에 대처하는 정책을 적극적으로 펼쳐 나가 1708년에는 모든 교구에 수동 소방펌프를 보유할 것을 의무화했고, 1726년에는 영국 북동부 요크셔주에 영국 최초로 시의 재정으로 급료를 받는 유급 소방대를 설치했다. 이러한 보완이 이루어진 직후 런던은 산업혁명의 중심지가 되고 불과 수십 년 사이에 인구가 100만 명으로 비약적으로 증가한 거대 도시가 되었다. 산업혁명과 대도시화의 근저에는 런던 대화재 이후 눈에 띄게 늘어난 소방 기술과 소방 조직의 발전이 존재했던 것이다.

큰 화재를 겪으면서 대처 방안을 강구하고 도성에 집중되는 인구 규모를 늘려나간 것은 우리나라도 마찬가지다. 대규모 피해를 입은 화재와 이에 대한 왕의 조치 등은 《삼국사기》에도 남아 있다. 구체적인 소방 조직의 변천과 활동사를 자세히 들여다볼 수 있는 것은 세종대왕 때부터다. 역시 한양에서 발생한 대화재가 던진 충격 때문이었다.

세종 즉위 8년째인 1426년 2월 15일 한양성에서 방화로 추정되는 대화재가 발생했다. 당시 중부와 동서남북 5부로 나뉜 한양에서 중부 1630호, 동부 190호, 남부 350호 등 한양 전체 가옥의 10분의 1 정도인 2200채의 가옥이 소실되는 규모였다. (중략)

1431년 세종 13년에는 밧줄, 사다리, 갈고리, 도끼를 장비한 화재 진압대 격의 금화군이 편성되었다. 금화군은 화재를 발견하면 깃발을 올리고 북을 울려 화재 사실을 알렸고, 신패信牌를 패용해 통행이 금지된 야간에도 이동할 수 있었다. 이들은 불이 도시 전체로 번지는 것을 막기 위해 건물을 파괴하는 활동을 주로 했으며 물에 적신 천으로 불을 덮어 껐다. -678~680쪽

유엔 경제사회국(DESA)은 인구 1천만 명 이상이 거주하는 대도시를 ‘메가시티’로 분류하는데, 오늘날 전 세계에는 메가시티만 30여 개에 이르며 지구상 인구의 거의 절반이 대도시에서 삶을 이어 가고 있다. 이 거대한 도시화 이면에 상상을 뛰어넘는 화재 경험과 소방의 발전이 치열하게 각축을 벌였음을 《소방의 역사》는 생생한 파노라마로 보여 준다.

화재와 안전에 관심 있는 일반인에게는 교양서이자

위험 감수성을 키울 수 있는 기회

우리나라에서는 매년 4만여 건의 화재가 일어나 수많은 인명 피해와 엄청난 재산상의 손실이 발생한다. 화재가 일어나면 예외 없이 인재라는 말이 나오고 방화문이 열려 있었다, 스프링클러가 작동하지 않았다, 비상 통로가 역할을 못 했다, 경보가 울리지 않았다는 등의 사후 진단이 나온다. 화재에 대비한 건축물의 설비가 제대로 작동하지 않은 점과 더불어 안전에 대한 사람들의 무관심이 화재를 키우고 인명 피해를 늘렸다는 것이다.

우리 주변을 주의 깊게 둘러보면 의외로 소방 관련 도구나 장치가 곳곳에 설치되어 있다. 하지만 평상시 이를 눈여겨보고 사용법에 관심을 기울이거나 유사시에 대비해 자신의 안전을 지키려는 노력은 부족하다. 이는 소방청이 주관한 ‘화재 관련 국민 인식도 설문조사’(2019년)에서도 간접적으로 드러난다. “화재를 위험하게 느끼는지에 관한 질문에 화재를 직간접적으로 경험한 국민의 86퍼센트는 ‘화재가 위험하다’고 응답한 반면에, 경험이 없는 국민 중에서는 전체 응답자 중 75퍼센트만 위험하다고 답했다” (205~206쪽)는 것이다.

대형 사고가 반복되는 악순환의 고리를 끊을 수 있는 가장 효과적 방법은 평상시 소방에 대한 국민의 관심과 위험에 대한 감수성을 키워 안전 의식을 높이는 것이다. 정말로 내 주변은 화재 발생 가능성이 없는지, 만약 자신이 있는 공간에 불이 나면 내가 있는 건축물의 방화 시설은 지상으로 안전하게 대피할 수 있는 여건이 되는지, 인근 119안전센터에 배치되어 출동하는 소방차의 능력은 화재로부터 나를 구해 줄 수 있는지 등 각자 한 번쯤은 상상해 볼 것을 권한다. 아무도 사용하지 않을 것 같은 아파트 비상계단에 놓인 자전거들, 계단 방화문을 계속 열어 둘 수 있게 만든 도어스토퍼, 잦은 고장으로 일부러 중단시킨 경보 설비 등 이런 사소한 것 때문에 화재로 인한 사망자가 발생한다. -410~411쪽

화재와 같은 재난으로부터 자신의 안전을 지키는 길은 위험 감수성을 높이는 것이다. 갑자기 닥치는 재난은 누구나 대상이 될 수 있음을 실감하고 준비해야 하는데, 이러한 위험에 대비한 소방 교육이 실제로 효과를 거두기 위해서도 위험 감수성이 필요하다. 소화기의 성능을 최대한 높이려면 소화기를 사용하는 불특정 다수인이 소화기의 의의와 설치 목적을 인지해 소화기를 사용했을 때의 위험과 효과를 가늠하며, 개별 화재 상황에서 어떻게 사용할 것인지를 판단할 수 있어야 한다. 또 잦은 오작동으로 무관심할 수 있는 화재 경보음을 들었다면 모두의 안전을 위해 감지기의 신뢰성을 높이는 노력과는 별개로 다소 오류가 있더라도 경고의 의미를 과소평가하지 않아야 한다.

무엇보다 가장 현실적인 것은 소화기 교육 훈련의 목적이 다른 사람을 위한 것이 아니라 자신의 안전을 위한 것이라는 자각과 관심으로 자발적 동기를 이끌어 내는 것이다. 자발적 동기에 의한 교육 훈련은 피동적으로 참여해 유사시 아무런 기억도 나지 않던 정기적, 법정 교육 훈련의 내용과 결과를 개선할 것이며, 자발적 동기를 유발할 관심의 계기는 모든 사람이 현실적인 화재의 위험에 대해 그것이 실제 이웃에게 닥쳤던 일이며 나에게도 일어날 수 있다는 경각심을 체감할 수 있도록 위험 감수성을 높이는 것에서 시작된다. -206쪽

인류가 화재라는 재난에 맞서 어떤 험난한 과정을 거치며 지금에 이르렀는지, 소방의 역사를 바꾼 화재의 원인과 그 참혹함은 어떠했는지, 소방 도구를 처음 발명한 선구자들은 어떤 계기와 동력으로 연구를 계속했는지 등을 탐색하는 《소방의 역사》를 읽다 보면 저절로 화재에 대한 각별한 주의와 안전에 대한 관심을 기울이게 된다. 자신의 집 소화기는 작동 가능한 상태인지, 사무실 빌딩에 설치된 완강기는 어떻게 사용하는 것인지, 건물의 비상구는 어느 쪽으로 나 있는지 등을 눈여겨보고 실제 쓰임을 살펴보는 위험 감수성을 키우게 되는 것이다.

현직 소방관의 집념 어린 탐구의 결실인 《소방의 역사》는 고대부터 현대에 이르기까지, 유럽과 미국 그리고 우리나라의 사례, 역사, 경험 등 소방에 관한 ‘거의 모든 것’을 담고 있다. 역사의 빠졌던 한 단면에 대한 풍부하고 성실한 기록인 동시에 현대인의 안전한 삶을 위한 실용 지식을 빼곡히 담은 이 책이 그 목적에 맞게 널리 활용되기를 바라는 마음이다.

출처: 「 소방의 역사 」 출판사 부키

'2024년 추천도서(24.3~ > 2024-11' 카테고리의 다른 글

| 11월의 추천도서 (4271) 소년이 온다 (2) | 2024.11.11 |

|---|---|

| 11월의 추천도서 (4270) 헨리 나웬의 마지막 일기 (3) | 2024.11.10 |

| 11월의 추천도서 (4268) 일하며 공부하며 공부하며 일하며 (3) | 2024.11.08 |

| 11월의 추천도서 (4267) 시대예보: 호명사회 (8) | 2024.11.07 |

| 11월의 추천도서 (4266) 넥서스 NEXUS (8) | 2024.11.06 |